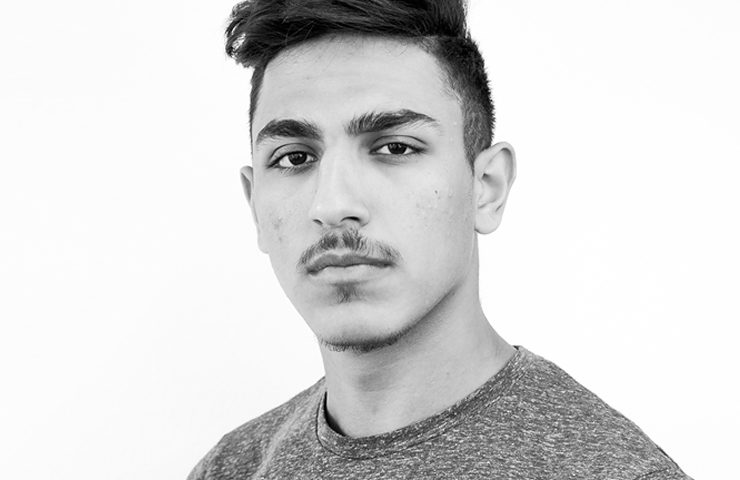

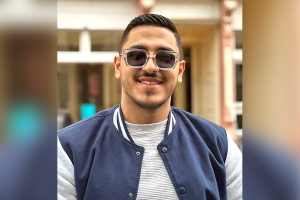

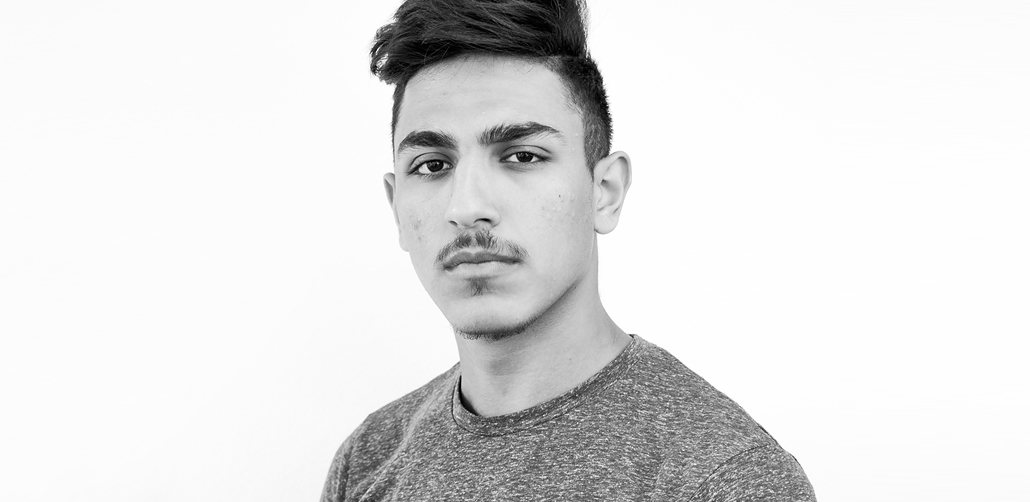

Wer aus einem Kriegsgebiet kommt, kennt Terror, Tod und Leid. So wie Saad, der als Junge seinen Vater verloren hat. Erschossen. Durch wen? Warum? Es gibt keine Antworten, nur die Todesnachricht. Über zehn Jahre später, als wir zum Gespräch über sein Leben jetzt in Deutschland verabredet sind, kommt Saad fast eine dreiviertel Stunde zu spät. „Was ist los? Kannst du nicht pünktlich sein?“ Er schaut ernst, es fehlt sein gewohnt spitzbübisches Grinsen. Nur stockend erzählt er: „Heute ist die Schwester meines Vaters in Syrien erschossen worden.“ Entsetzen. Die gleichen Fragen: Durch wen? Warum? Wieder gibt es keine Antworten. Hört das denn nie auf? Es ist Sommer 2025.

2024, nach dem Sturz von Diktator al-Assad, gibt es Hoffnung. Kommt Syrien zur Ruhe? Kann das Land zu einer Republik mit offenen, sicheren Wahlen werden? Doch es gibt weitere Anschläge und Attentate. Saads Familie hört, dass die Tante von al-Assads-Anhängern erschossen worden sei, um die neue Regierung zu destabilisieren. Um weiter für Unruhen zu sorgen. Saad beobachtet die Entwicklung aus der Ferne. Längst spielt sein Leben in Deutschland. Nach seinem Schulabschluss war er ein Suchender: Was kann ich? Was will ich werden? Eine Ausbildung klappt nicht. Dafür bekommt er eine Stelle bei Mercedes-Benz. Über eine Leiharbeitsfirma. Dabei soll es nicht bleibt, ermahnt er sich selbst und schreibt wieder Bewerbungen. Gerne für einen handwerklichen Beruf. Vielleicht, scherzt er, kann er darüber bei der nächsten Ausstellung „Was würde ich tun?“, Teil 3, berichten. Da ist er wieder – welch ein Glück – der typische Saad-Humor, der ihn das Leben trotz vieler Schicksalsschläge besser ertragen lässt.

Viele junge Geflüchtete, die nach Deutschland kommen, hatten keine ruhige Kindheit. Sie können von einschneidenden Erlebnissen berichten. Von Ereignissen, die ihr Leben für immer verändert haben. So wie bei Saad, der noch ein Kind war, als sein Vater erschossen wurde. Der weiß, wie ungewiss das Warten war, was aus ihm geworden ist. Für ihn, seine Mutter und seine vier Geschwister änderte sich das Leben von einem auf den anderen Tag. Doch für Trauer blieb keine Zeit. Sie mussten ihr Leben neu organisieren, schauen, woher sie Geld und Essen bekommen. Wie es weitergeht. Inmitten von Syrien im Krieg. Die Last der Verantwortung lag auf den Schultern der Witwe, die schließlich die Entscheidung trifft: Wir müssen raus, weg von den Bomben und der Gewalt.

Viele junge Geflüchtete, die nach Deutschland kommen, hatten keine ruhige Kindheit. Sie können von einschneidenden Erlebnissen berichten. Von Ereignissen, die ihr Leben für immer verändert haben. So wie bei Saad, der noch ein Kind war, als sein Vater erschossen wurde. Der weiß, wie ungewiss das Warten war, was aus ihm geworden ist. Für ihn, seine Mutter und seine vier Geschwister änderte sich das Leben von einem auf den anderen Tag. Doch für Trauer blieb keine Zeit. Sie mussten ihr Leben neu organisieren, schauen, woher sie Geld und Essen bekommen. Wie es weitergeht. Inmitten von Syrien im Krieg. Die Last der Verantwortung lag auf den Schultern der Witwe, die schließlich die Entscheidung trifft: Wir müssen raus, weg von den Bomben und der Gewalt.

Wochenlang sind die Sechs gelaufen. Mit Wunden an den Füßen viele hundert Kilometer. „Es war kalt und nass“, erinnert sich Saad. Dabei spricht er nicht oft darüber. Er lacht gerne, macht seine Späße. Fast ein Wunder, dass er die Traumata seiner Kindheit überwunden hat. Vielleicht auch weil er neue Ziele gefunden hat. Weil er weiß, dass ein besseres Leben nur mit guter Schulbildung möglich ist. Seine Wünsche unterscheiden sich nicht von denen Gleichaltriger. Als wir im wöchentlichen Deutsch-Zusatzunterricht das Thema Ziele und Lebensplanung besprechen, ist er ein ganz normaler Jugendlicher: Er träumt von einer Freundin, von einer Ausbildung und einem Auto.

Doch er ist auch Realist. Er weiß, dass es Flüchtlinge schwer haben in dieser Gesellschaft. Vielleicht kann er, wie sein Freund Anas, eine Ausbildung in einem Pflegeberuf machen. Nach dem Hauptschulabschluss. Klar, sagt er, in Syrien wäre er auf dem Gymnasium und würde vielleicht studieren. Das kann er in Deutschland vergessen. Mittlerweile ist er volljährig und seine Noten verbessern sich stetig. Darauf ist er stolz. Am besten in der Schule ist sein jüngster Bruder, Mohamad. Wie alle Jüngeren fällt ihm das Deutschlernen leichter. Jetzt ist er 16 und träumt von einem Besuch der Realschule.

Rückblick auf Mitte 2017: Die sechsköpfige Familie hat eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre bekommen. Mit diesem Status müssen sie das Erstaufnahmelager in der ehemaligen französischen Kaserne Merzeau in Rastatt verlassen. Doch wer gibt schon einer so großen Familie eine Wohnung? Am 1. August 2017 der Schock. Mutter Aisha wird ein Brief der Stadt Rastatt übergeben: „Vollzug des Polizeigesetzes (PolG): Unterbringungsmaßnahme zur Vermeidung der Obdachlosigkeit“. Auf drei Seiten wird ihr in bestem Beamtendeutsch erklärt: „Ihre Obdachlosigkeit stellt eine Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit dar…“ Die damals 50-Jährige versteht nicht, worum es geht. Kein Offizieller erklärt ihr etwas. Schließlich sagt ein anderer Flüchtling: „Obdachlos ist unter Brücke schlafen.“

Aisha ist fassungslos. Wieder sollen sie alles verlieren? Sie weint sich die Augen wund. Noch am gleichen Tag müssen sie packen und in die Obdachlosenunterkunft in der Lützowerstraße zwangsumziehen. Ein Zimmer für alle, eine Herdplatte, ein Minikühlschrank, ein Tisch 80 mal 80 Zentimeter. Zwei erwachsene Frauen (Mutter und Tochter Haya, 26) und die vier Söhne (zwischen 15 und 23) teilen sich den Raum, der wie ein L geschnitten ist. Ein bisschen Privatspähre zwischen den Geschlechtern bietet nur das karge Bad ohne Spiegel. Weil es keine Waschmaschine gibt, tragen Mutter und Kinder ihre Schmutzwäsche monatelang zu anderen Geflüchteten.

Hoffnung auf eine Verbesserung ist nicht in Sicht. Erstmal müssen alle Formalien angegangen werden: „Antrag auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins“, Vermieterbestätigung (die Kommune informiert sich selbst) usw. Ein Procedere wie von hundert anderen auf der Warteliste des Sozialen Wohnungsbaus. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten sind die zuständigen MitarbeiterInnen verständnisvoll. Vielleicht stellen sich auch die Beamten die Frage: Was würde ich tun?

Ein Dreiviertel Jahr später erfolgt der Umzug in eine Sozialwohnung der Stadt Rastatt. Jetzt gilt es für einige hundert Euro vom Jobcenter als Einrichtungshilfe die leere Wohnung mit dem Wichtigsten zu versorgen: ein neuer Kühlschrank wird gekauft, alles andere über Möbelbörsen und Spenden gebraucht besorgt. Die Küche, die Betten, die Schränke, der Esstisch. Ohne die Hilfe von vielen Ehrenamtlichen wäre die Familie aufgeschmissen. Beim Ausfüllen von zig Formularen. Beim Einrichten ihres neuen Lebens. Doch so langsam kommen die Sechs zur Ruhe. Saad: „Wir sind sehr dankbar. Unser Leben ist besser geworden.“

Dieser Beitrag wurde 2017 von Ute Kretschmer-Risché geschrieben und 2025 aktualisiert.